学位:理学博士学位

性别:男

毕业院校:中国科学院大学地理科学与资源研究所

学历:博士研究生毕业

在职信息:在岗

所在单位:地理科学学院

电子邮箱:

2024年5月30日下午15:00,应南京信息工程大学张文杰副教授邀请,中国科学院地理科学与资源研究所王江浩研究员与河海大学陈跃红副教授在图书馆706报告厅分别作了题为“地理环境变化与人类行为响应的大数据解析”和“中国光伏电站的遥感提取与扩张格局”的学术报告。本次报告由张文杰副教授主持,部分教师及研究生等30余人参加了本次学术报告会。

王江浩,中国科学院地理科学与资源研究所,资源与环境信息系统国家重点实验室研究员,博士生导师,国家优秀青年基金获得者,中国科学院大学岗位教授,MIT研究科学家与访学学者。现任中国地理学会地图学与地理信息系统专委会秘书长,国际数字地球学会空间地球大数据专委会副主任委员,中国城市科学研究会城市大数据专委会委员,中国自然资源学会资源制图专委会委员,Transactions in Urban Data,Science,and Technology副主编。致力于地理大数据与人类行为研究,在Nature Human Behaviour, Nature Communications, One Earth, PNAS等国际期刊上发表SCI/SSCI论文80余篇,成果应用于区域可持续发展评价与科学抗疫中,多份咨询建议得到国家领导人批示。

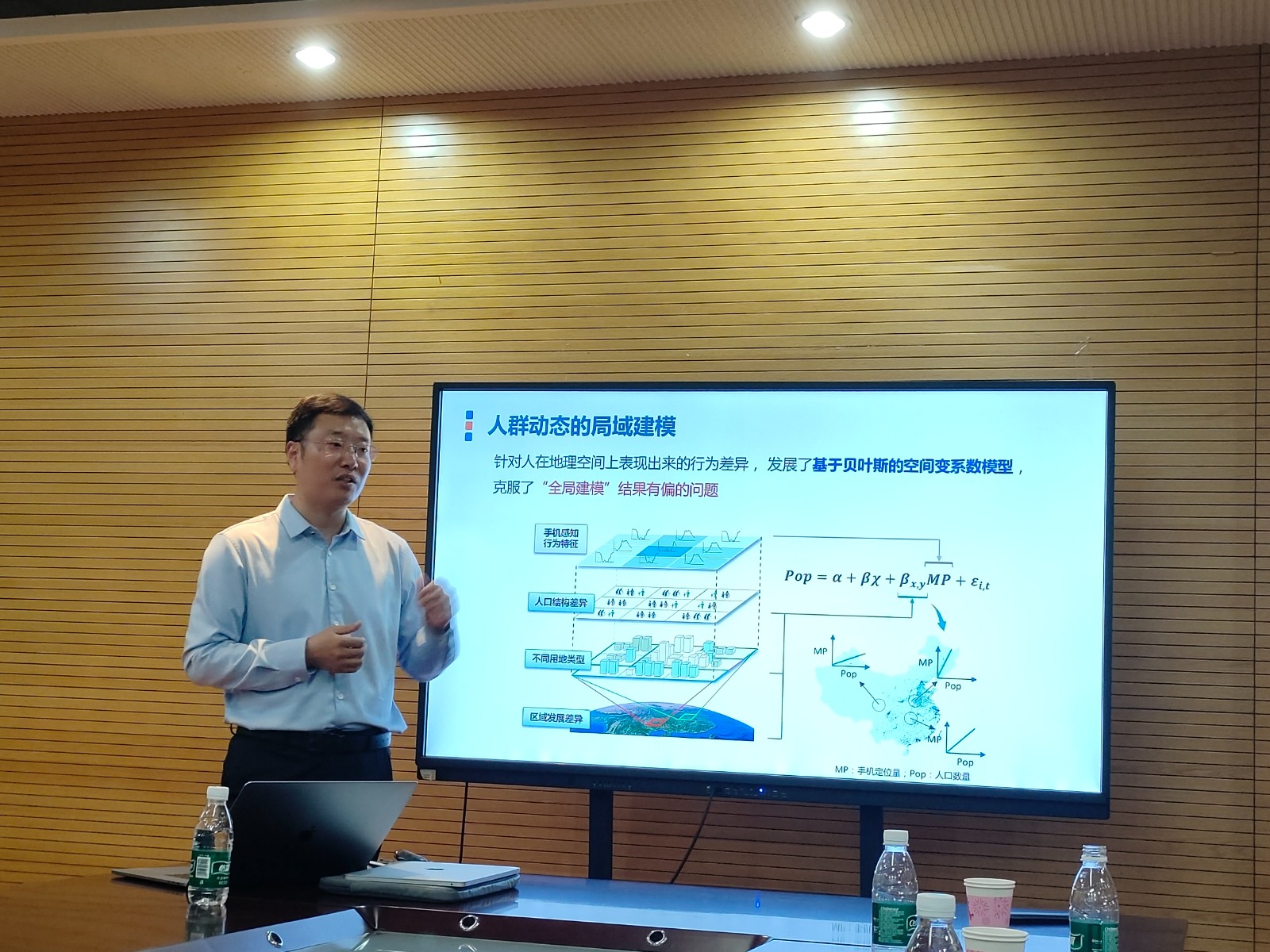

在本次报告中,王江浩研究员生动形象地介绍了如何综合利用地球大数据的自然观测和人类行为社会感知,以更好地刻画现实地理空间并理解环境变化与人类活动的相互作用关系。他详细讲解了这些方法对于揭示地理现象形成机理以及实现人地系统的模拟和预测的重要意义。报告从地理信息科学的视角出发,介绍了多源大数据驱动下的人地相互作用解析方法,并总结了人地相互作用中的一般因果识别策略。王江浩研究员通过具体案例,如气候变化、空气污染和重大传染病,深入探讨了人类行为对环境变化的影响及其适应规律。他展示了如何利用大数据技术和地理信息系统,结合多源数据,来分析这些复杂的环境和社会问题,强调了多学科交叉研究的重要性。报告还提到了在应对气候变化和空气污染方面,利用大数据分析人类行为模式和政策干预效果,以制定更科学有效的环境管理策略。通过这些具体的研究案例,王江浩研究员不仅展示了先进的数据处理技术,还揭示了其在实际应用中的广泛潜力,为未来的地理研究和环境保护提供了宝贵的参考和思路。

陈跃红,副教授,现任河海大学地理信息科学系主任,研究方向:遥感智能计算、地理大数据与空间智能、数字栾生流域。主持10余项科研项目,在RSE、IEEE TGRS和地理学报等期刊发表学术论文60余(包括1篇ESI高被引论文)。2016年获得中国科学院“院长优秀奖”,2018年获江苏省青年地理科技奖,2019年获全国高校GIS教学成果一等奖,2020年获测绘科技进步二等奖,2022年获地理信息科技进步一等奖。入选河海大学“大禹学者”第四层次培养对象,受聘为中国地理学会地理模型与地理信息分析学术委员会委员、中国地理学会地图学与地理信息系统专业委员。

在本次报告中,陈跃红副教授详细介绍了中国光伏电站的时空扩张格局及其对光伏产业发展、政策制定和土地利用冲突等方面的重要意义。他强调了光伏电站布局对优化能源结构、推动绿色发展和实现碳中和目标的关键作用。陈教授还介绍了如何利用卫星数据和深度学习技术精确提取中国光伏电站的空间范围和安装日期,展示了最新的技术手段在大数据处理中的应用。通过这些技术手段,不仅可以分析光伏电站的扩张趋势和空间分布,还可以深入研究光伏电站占地的时空格局,从而为相关部门制定科学合理的政策提供数据支持。此外,陈教授还讨论了光伏电站在快速扩展过程中可能引发的土地利用冲突,并提出了相应的解决方案,呼吁各方在推动光伏产业发展的同时,注重环境保护和土地资源的合理利用。

在报告的最后,老师和同学们与王江浩教授就多源大数据的获取与分析、人地相互作用的解析方法等问题进行了交流讨论。同时,他们还与陈跃红副教授充分探讨了中国光伏电站安装日期的遥感提取方法,以及如何利用这种遥感数据进行光电转化率和能量计算等科研研究。通过本次学术报告,大家对多源大数据驱动下的人地相互作用解析方法有了更多的了解,同时对中国光伏电站的时空扩张格局有了更深入的认识。